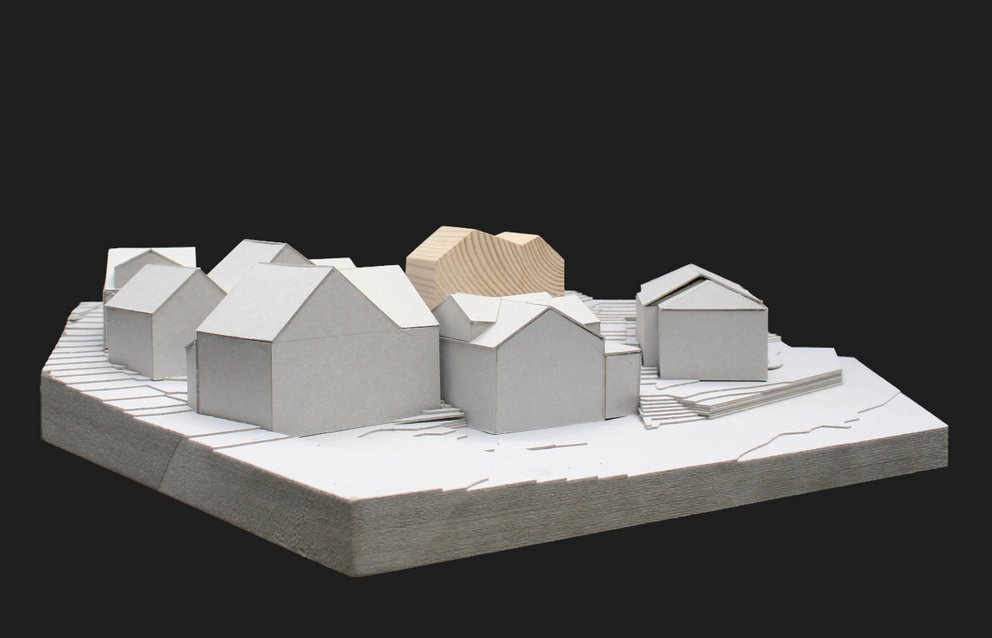

Das Bauernhaus „Filder“ wird erstmals 1660 in der Jakob Signer Chronik erwähnt. Mit seinem giebelständigen Wohnhaus und der angebauten traufständigen Stallscheune entspricht es dem für das Appenzellerland charakteristischen Typus des Kreuzfirsthauses.

Das Wohnhaus wird seit Jahren als Ferienhaus genutzt. In die Stallscheune wurde eine Kleinwohnung eingefügt. Die bestehenden Fensteröffnungen wurden nord- und südseitig um je ein Fenster ergänzt. Sonst blieben die Fassaden unverändert und wurden nur an den notwendigen Stellen ertüchtigt oder ersetzt. Der Hausteil und die Kleinwohnung sind über ein Schaltzimmer verbunden. So können die beiden Hausteile gemeinsam oder unabhängig genutzt werden. Der Innenausbau ist in massiver Fichte aus dem nahen Wald der Liegenschaft „Filder“ ausgeführt.

Das Reihen-Einfamilienhaus stammt aus dem Jahre 1963. Der Umbauperimeter beschränkte sich im Gebäudeinnern auf die Küche und den Eingangsbereich. Da die kleine Küche aufgrund der Gebäudestruktur nicht erweitert werden konnte, wurden die Arbeitsabläufe vom Schreiner zusammen mit der Eigentümerschaft akribisch geplant. Ablage- und Stauraum wurde nur so viel wie nötig erstellt.

Der ostseitige Garten mit dem Hauszugang wurde innerhalb der bestehenden Umfassungsmauer neu angeordnet.

In der St.Galler Innenstadt ergänzt ein Büro- und Wohngebäude den bestehenden Blockrand. Die leichte Überhöhung des Eckgebäudes im Vergleich zum Bestand stärkt seine Position. Die Fassade ist durch horizontale Bänder gegliedert. Die Erker als ortstypisches Element sind als Ausstülpungen der Fassade ausformuliert.

Offener Wettbewerb (2007), 1. Preis

Nutzungsanforderungen und Ansprüche zeitgenössischer Gastronomie konnten in einem Gesamtkonzept zusammengefasst und stets mit der historischen Substanz - bisweilen auch unkonventionell - in Einklang gebracht werden. Die strukturtreue präzise Positionierung des Aufzugs ist der sichtbarste Eingriff. Andere haustechnische Notwendigkeiten wurden sorgsam und für den Gast unsichtbar integriert, ohne dass die Stimmung der reich geschmückten Räume in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für die Hotelzimmer zeichnen die Architekten Flury Furrer verantwortlich (Bilder: Hochbauamt; Denkmalpflege).

Das Wohnhaus stammt aus dem Jahre 1899. Viel des ursprünglich üppigen Bauschmuckes der Fassaden ging mit den diversen Umbauarbeiten im Laufe der Zeit verloren. Der Fassadenputz wurde vollständig zurückgebaut und durch einen neuen Dämmputz ersetzt. Auch die Fenstergewände aus Sandstein wurden überarbeitet. Dank der neuen Balkonanlage vor dem Mittelrisalit der Südfassade haben nun sämtliche Wohnungen einen Aussensitzplatz mit Sicht auf die Stadt. Der neu gestaltete Eingangsbereich und der terracottafarbige Anstrich der Fassade verschaffen dem Wohnhaus nun mehr Präsenz im Quartier.

Die Villa wurde im Jahre 1923 durch A. Gaudy erstellt. Im Jahre 2010-2011 wurde durch das Architekturbüro Urs Niedermann unter der Leitung von Christian Weh das Gebäude für den damaligen Eigentümer aufwendig umgebaut und saniert. Für die neuen Eigentümer wurde im Obergeschoss ein zusätzliches Bad eingebaut und weitere Unterhaltsarbeiten im Gebäude ausgeführt. Der Badeinbau erfolgte in die bestehende Struktur und wurde innerhalb von 3 Wochen umgesetzt.

In der Vorstadt von Wil ist noch heute ersichtlich, dass in diesem Teil der Stadt die Stallungen beheimatet waren. Die Scheune an der Tonhallestrasse 55 ist in baufälligem Zustand. Es ist vorgesehen, die massive Aussenwand zur Tonhallestrasse mit dem Tenntor zu belassen und dahinter einen Ersatzneubau mit 4 Maisonettewohnungen zu erstellen. Die Struktur und Gestaltung erfolgt in Anlehnung an die urspüngliche Stallung. So bleibt die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes auch weiterhin wahrnehmbar. Im Innenhof ist vorgesehen, die diversen Garagen zurückzubauen und der Stadtmauer entlang einen länglichen Baukörper mit zwei Geschosswohnungen zu erstellen. Der ruhige Innenhof wird aufgewertet und steht allen Bewohnern zur Verfügung.

Die Erweiterung wird als Gelegenheit genutzt, mit dem Dachaufbau wieder eine stimmige fünfte Fassade zu erstellen die sich im Strassenraum nicht aufdrängt, im städtischen Kontext aber trotzdem wahrgenommen wird. Die Fassaden werden nicht aufgestockt. Die Gebäudeerweiterung findet im vergrösserten Dachraum Platz.

Die Dachkonstruktion wird in Leichtbauweise und als stützenfreie Fachwerkkonstruktion ausgeführt und überspannt die Ausstellungsflächen stützenfrei. Das Dach wird präzis und in Anlehnung an die ursprüngliche Dachkonstruktion leicht zurückversetzt auf das bestehende Traufgesimse aufgebaut und die Lasten so in die Aussenwände geleitet. Das Mansardendach wird mit dunklen Metallschindeln eingekleidet. Die Prägung der einzelnen Dachziegel als Reminiszenz an die Stickerei führt zu einem ornamentartigen Eindruck, der sich je nach Lichtverhältnissen unterschiedlich präsentiert.

Das Haus mit Baujahr 1979 wurde den heutigen Ansprüchen angepasst. Die Eingriffstiefe des Umbaus variierte von Geschoss zu Geschoss. Das Giebeldach und die Wände im Obergeschoss wurden bis auf die Betondecke über dem Erdgeschoss zurückgebaut und durch eine neue Holzelementkonstruktion mit Flachdach und Extensivbegrünung ersetzt. Im Erdgeschoss wurde die Gebäudestatik angepasst und der Innenausbau vollständig erneuert. Das Untergeschoss und die noch tiefer liegende Einstellhalle blieben weitgehend unverändert. Das gesamte Volumen wurde mit einer sägerohen Holzschalung verkleidet und zeigt sich nun als neues Ganzes.

Das Haus wurde 1912 von Architekt Adolf Gaudy im Zuge der Waldgutsiedlung erstellt. In diversen vorangegangenen Umbauetappen wurde das Haus vergrössert. Der Zustand der Aussentreppe und der Terrasse erforderten eine umfassende Erneuerung. Gleichzeitig wurde die ehemalige Waschküche im Sockelgeschoss zu einem Zimmer um- und in den dahinterliegenden Keller ein Bad eingebaut. Der bis anhin ungenutzte Raum zwischen der Garage und dem Wohnhaus wird neu als Weinkeller genutzt. Die gewählte Materialisierung wurde sorgfältig auf den Bestand abgestimmt.

Das 1882 erstellte Gebäude an der Frongartenstrasse 11 wurde umfassend saniert. Viel der ursprünglichen Bausubstanz ging in den vorangegangenen Umbauten verloren. Ziel der Sanierung war es, die noch vorhandene Bausubstanz zu erhalten, mit gezielten Eingriffen zu ergänzen und zu einem neuen Ganzen zu verweben. Im Innern wurden die Büroräumlichkeiten und die Wohnungen wieder der Gebäudestruktur entsprechend organisiert. Zusätzlich wurde die Gebäudehülle energetisch verbessert.

Planung und Ausführung von Instandstellungsarbeiten der denkmalgeschützten Villa in Absprache mit der Denkmalpflege und diversen involvierten Fachpersonen.

Arbeiten Aussen:

Risssanierung des Mauerwerkes unter Beibehaltung des bestehenden Fassadenputzes, partielle Fundamentverstärkungen

Arbeiten Innen:

Risssanierung der historischen Stuckdecken, sorgfältige Instandstellung der aufwendigen Natursteinarbeiten und historischen Schreinerarbeiten.

Planung und Leitung der folgenden Arbeiten:

Erweiterung des Untergeschosses inkl. neuer interner Erschliessungstreppe und neuem Aussenzugang.

Neuorganisation des Koch- und Essbereiches im Erdgeschoss unter Beibehaltung der bestehenden Gebäudestruktur.

Diverse Dämmmassnahmen im Zusammenhang mit dem Neuaufbau der Fassaden.

Die Kirchenanlage von Facincani Müller aus dem Jahre 1968 ist ganz im nachkonziliarischen Geist gestaltet: Ein zentraler Kirchenraum spannt mit den beiden Gebäudearmen einen Hofraum als aussenräumliches Pendant zum Sakralraum auf. Neu bietet das Pfarreiheim vier Büros für die Pfarreileitung, zwei unterschiedlich grosse Besprechungsräume, ein Bistro mit 40 Plätzen und angegliederter Aussenfläche und eine tragfähige, behindertengerechte Infrastruktur zum Saal für 100 Personen im Untergeschoss. Mit einem geschickten, sparsamen Entwurf konnte das anspruchsvolle Programm in das bestehende Volumen integriert werden.

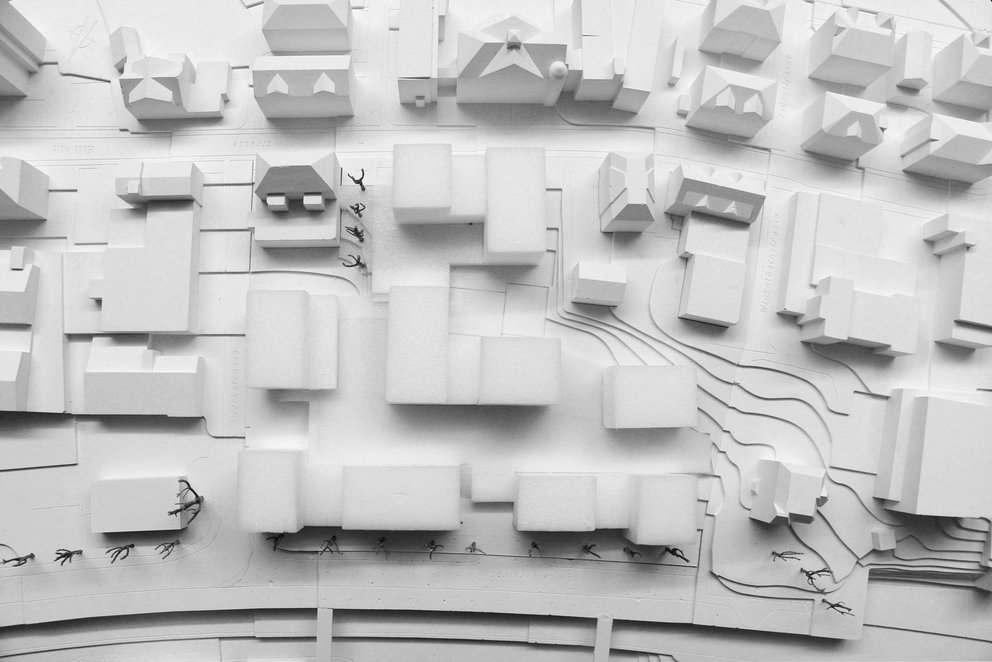

Eine gerichtete Raumordnung im Geviert Lindenstrasse und Bahnhof St. Fiden wird durch ungünstige Parzellengeometrien erschwert. Ziel der städtebaulichen Studie war es, eine stimmige und in der Zeit tragfähige Bebauungsstruktur zu entwickeln. Die Parzellengrenzen sollten möglichst berücksichtigt werden und die Etappen in sich sinnvoll bleiben. Mit wenigen, einfachen Prinzipien und deren situativen Anwendungen konnte dieses Ziel gewährleistet werden.

Mit einem Zwillingsgiebel fügt sich das Gebäude in die Körnung und Massstäblichkeit der Umgebung ein. Die Rückenfassade schliesst ab, die Platzfassade öffnet sich, die traufständigen Seitenfassaden begleiten Strässchen und Durchgang. Untersucht man die örtliche Bautradition zu geschossweise zugeordneten Aussenräumen, findet man kaum Beispiele. Hier bedient sich der Projektvorschlag eines traditionellen Motivs – dem Heuladen – und deutet ihn sinngemäss: Überall wo sich das Haus öffnet (Lüftungsöffnungen und Balkone) kommt dieser traditionelle Öffnungstyp mit den Balustern zum Tragen.

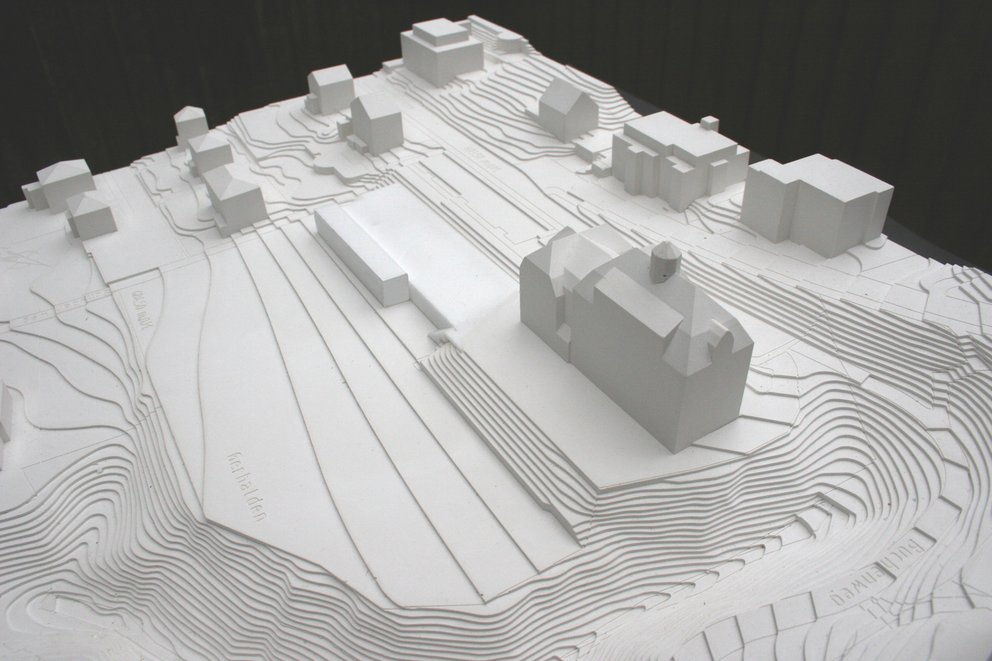

Mit der Gliederung in zwei aufeinander ausgerichtete Baukörper entsteht ein städtisches Gefüge aus Bauten und Aussenräumen. Als Einzelbauten reagieren sie auf Topografie und Massstäblichkeit der Nachbarschaften und vermitteln zwischen Bebauungsmustern. Der Längsbau setzt an der Hauptstrasse an, begleitet mit verengender Torgeste die Quartierstrasse. Der Punktbau hält sich im Hintergrund, nimmt die vorgefundene Unschärfe des Saums auf und schliesst zur Wohnnutzung ab. Zusammen formulieren die Gebäude einen öffentlichen Platz, dessen Grösse im ausgewogenen Verhältnis zu den Baukörpern steht. Dieser verbindet sich stadträumlich mit dem Platzraum vor dem Gemeindehaus.

In Zusammenarbeit mit Vuagniaux-Architektur, St. Gallen

Die Reduktion auf das Wesentliche in Grundriss, Konstruktion und Materialisierung. Die eigenwillige Formgebung resultiert aus der sinnvollen Situierung des Gebäudes im Strassenknie und der Orientierung der Innenräume zur Landschaft.

Auszeichnung Gutes Bauen 2006-2010

Der einfache Baukörper begleitet längsseitig mit geringstem Abstand die St. Gallerstrasse. Zwischen ihm und dem bestehendem Schulhaus spannt sich ein sich öffnender Zwischenraum auf, der zum Hauptzugang der Sportanlage wird. Der Weg führt auf einen zentralen Platz, der die verschiedenen Funktionen der Gesamtanlage zusammenführt und erschliesst.

Ortsbaulich ist ein Rückzug auf eine reine Parkposition nicht hinreichend: Hinsichtlich der Martinsbruggstrasse und des öffentlichen Platzes wäre eine introvertierte Position nicht leistungs- fähig genug. Der Baukörper muss einer künftigen Bebauung mit entsprechend öffentlichem Charakter die nötigen Freiheitsgrade sichern.

Der neue Baukörper baut die Anlage in strukturell weiter und ergänzt zum Hof, ohne diesen zu überlasten und einzukesseln. Bestehende Fluchten und Proportionen werden aufgenommen und dem historischen Bau die Initial- und Zentrumsfunktion zugeordnet. Mit diesem Ruheort (Kräutergarten) wird die bis anhin etwas richtungsneutrale und hektische «Hofseite» gerichtet und entschleunigt.

Diese gewachsene Gesamtheit soll und darf durch die Eingriffe ergänzt, aber ihr Wesen soll möglichst nicht beeinträchtigt werden. Dieser Überzeugung verpflichtet, übt der Neubau äusserste Zurückhaltung. Das bestehende Schulhaus soll volumetrisch nicht konkurriert werden. Die Schulhausterrasse soll weiter lesbar bleiben. Damit wird es ortsbaulich notwendig, dass die Fassadenflucht des Neubaues hinter die Stützmauer der Schulhausterrasse zurückspringt.

Ein in der Gestaltung und Orientierung stark talseitig gerichteter Längskörper bildet den Abschluss des heterogenen Geviertes. «Verschnitte» als gestalterisches Grundthema modellieren den Körper, nehmen die Kleinteilung der Umgebung auf und ermöglichen spezifische Reaktionen auf Topografie und Bestand.

Nautilus (gr.nautilos «Segler»)

Einem Innovationsfrachter gleich, legt das Haus «Startfeld» bei der EMPA an, um dereinst wieder weiterzusegeln. Bestimmung und Erscheinung kontrastieren den etablierten Gastgeber in vielerlei Hinsicht: Expressive Raummodule fügen sich zu einem skulpturalen, kantigen Objekt, roh und geschliffen gleichermassen, eigenwillig und hartnäckig in Habitus und Ausdruck.

Umbau der alten Schokoladenfabrik in drei Lofts; Neubau mit 8 Wohnungen und 1 Ladenlokal. Der Charakter der ehemaligen Schokoladenfabrik sollte weiter spürbar bleiben und vermag zusammen mit dem Neubau einen wichtigen ortsbaulichen Beitrag zu leisten.

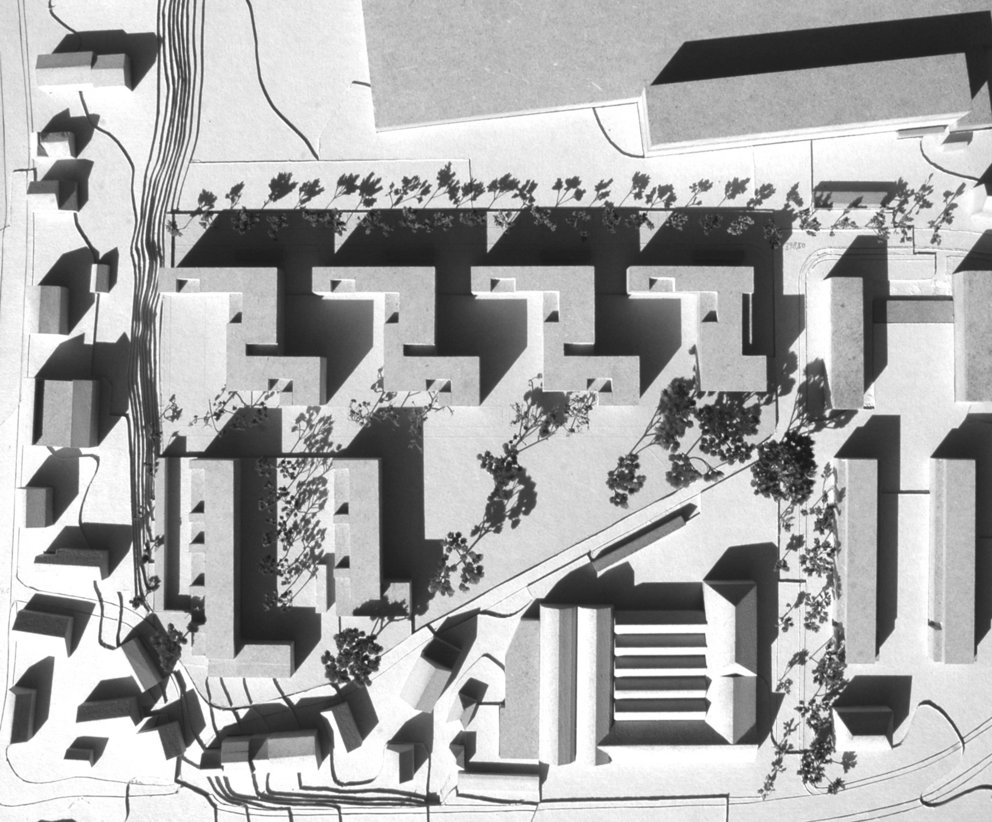

Gestaltungsplan für ca. 130 Wohnungen und Gewerbe in Zusammenarbeit mit Staufer & Hasler Architekten Frauenfeld.

Eine grosse Freifläche bildet die zentrale städtebauliche Figur, welche die Heterogenität des umgebenden Bestandes zusammenhält. Die nördliche Bebauung vermittelt mit der grossförmigen Industriebauung, während die südlichen Winkelbauten in Dialog mit den historisch gewachsenen, dörflichen Strukturen im Süden treten.

Die Abfolge gestaffelter Baukörper, welche durch ihre Übereckstellung starke Körperlichkeit entwickeln, formulieren vielschichtige Zwischenräume und erlauben immer wieder Durchblicke. Der neue Baukörper soll sich in diese Ordnung einfügen, und die Grenze dieser städtebaulichen Einheit festigen.

5 Etagen- und Maisonettewohnungen.

Waldbestand, Topografie und Besonnung führten zu einer räumlich mäandrierenden Form. In Massstäblichkeit und Körnigkeit orientiert sich die Bebauung am Einfamilienhausquartier. Die Geometrie resultiert aus dem Anspruch, den Wald als Teil des Ortes in die Umgebungsgestaltung miteinzubeziehen.

Der städtebauliche Impuls – von der Sportanlage und dem Feuerwehrhaus gesetzt – wird in seiner Massstäblichkeit weitergetragen. Die differenzierte Volumetrie vermag das baulich noch wenig bestimmte Gelände zu ordnen und vermittelt zwischen der Grossform im Süden und der kleinteiligen Wohnbebauung im Norden.

In die Kammgarnspinnerei in Herisau sollen 7 Lofts und ein Atelier eingebaut werden. Proportionen und gestalterische Qualitäten der bestehenden Kammgarnspinnerei bleiben erhalten. Durch einfache, klare Einbauten werden die Räume strukturiert sowie funktionale Bereiche und deren Bezüge untereinander bestimmt.

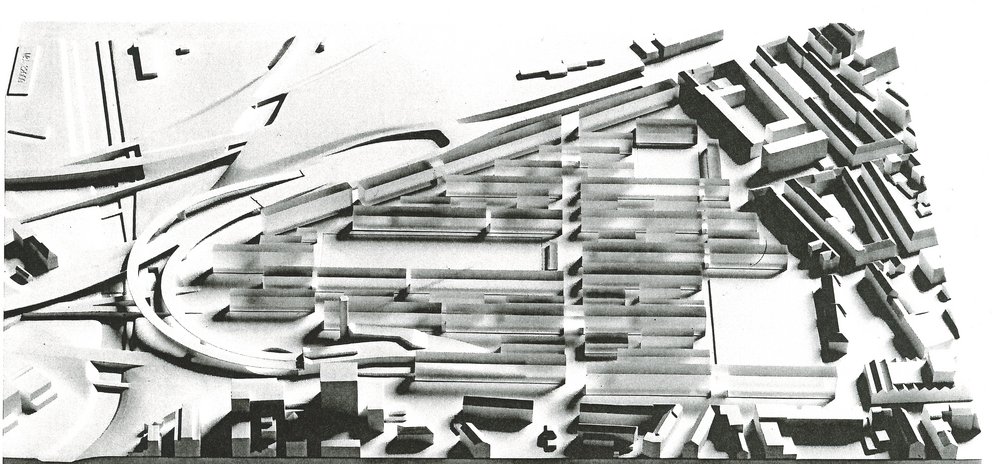

Die Struktur des neuen Quartiers folgt, wie die Geleisefelder, als künstliches System dem natürlichen Fluss des Rheins. Die gerichteten, langen Baukörper verdeutlichen dieses Fliessen und sind gleichzeitig eine Reminiszenz an die ehemalige Nutzung.

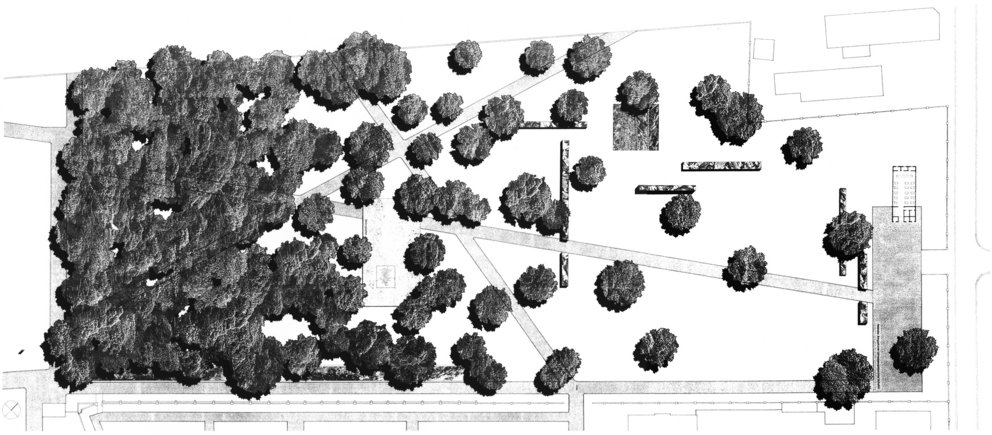

Layerartig wurden drei Ordnungsprinzipien (Wegsystem, Hecken und Eschenschonung) übereinander gelegt. Kompositorisch wurde jedes für sich und in Beziehung zu den anderen betrachtet. So entsteht eine Vielfalt unterschiedlicher Orte, die aber alle als Teil der Gesamtgestaltung wahrgenommen werden.